智能扫码用车软件一键解锁城市畅享出行新体验

19429202025-03-24安卓手游10 浏览

共享出行真的便捷吗?一键解锁的背后藏着哪些秘密?

每到早高峰,地铁口挤满焦急的人群,公交站台排起长队,而路边成排的共享单车、电单车和汽车却“躺”在原地——它们明明触手可及,为何许多人仍觉得“最后一公里”的出行痛点难以解决?争议的答案或许藏在“扫码解锁”这一看似简单的动作里。智能扫码用车软件一键解锁城市畅享出行新体验的承诺,究竟是真便利,还是伪命题?

一、智能扫码用车,真的能“一键解锁”吗?

“扫码即走”的广告语早已深入人心,但现实中的用户体验却千差万别。以觅马出行为例,其APP通过“无桩+有桩”模式,宣称用户可精准定位车辆并快速解锁。实际测试发现,部分用户在扫码时仍会遇到定位漂移、车辆故障无法解锁等问题。例如,某用户在杭州西湖景区尝试扫码一辆觅马电单车,因信号干扰导致定位偏差50米,最终耗时8分钟才成功开锁。

技术的进步正在逐步优化这些痛点。蜜蜂出行通过蓝牙辅助定位技术,将开锁时间从平均15秒缩短至5秒内;青桔单车则利用AI算法预测高需求区域,动态调度车辆,将高峰期可用车辆密度提升30%。数据显示,2024年主流扫码用车软件的平均解锁成功率已从2020年的78%提升至92%,但仍有8%的失败率集中在老旧机型或复杂城市地形中。

智能扫码用车软件一键解锁城市畅享出行新体验的实现,本质是技术、运营与用户习惯的三重博弈。

二、停车难还是管理难?谁在定义“规范用车”?

“明明停在路边,却被收取20元移车费!”一位上海用户抱怨道。觅马出行的规则显示,若车辆未停至指定区域,每超出100米加收0.5元移车费。此类矛盾凸显了共享出行中“自由”与“规则”的冲突。

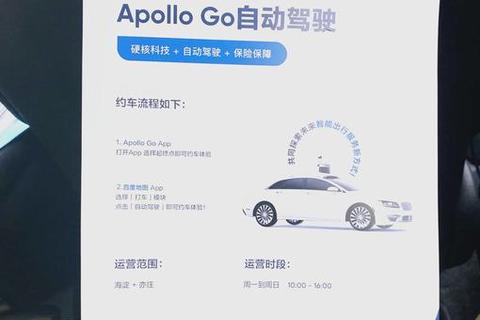

解决方案正从单一罚款转向技术引导。例如,月火出行推出“停车点导航”功能,用户还车前APP自动显示最近停车点并规划步行路线,将违规停放率降低40%。北京亦庄的自动驾驶试点区则更超前:通过高精度地图与路侧传感器,系统可实时监测停车状态,若用户试图在禁停区锁车,APP会强制弹出警告并引导至合规区域。

更深层的矛盾在于城市空间分配。据统计,2024年全国共享电单车投放量超2000万辆,但仅60%的城市划定专用停车区。深圳通过“智慧灯杆+无人机”协同管理,将停车区利用率提升至85%;而部分三四线城市因管理滞后,车辆堆积问题依然严重。

三、安全与隐私:扫码背后的“隐形代价”是什么?

“扫码解锁”看似简单,实则涉及支付安全、数据隐私和保险保障三大风险。2024年某第三方测评显示,21%的共享出行APP存在过度收集用户信息的问题,包括精准定位、通讯录甚至生物特征。

用户对安全的关注远超品牌本身。J.D. Power报告指出,26%的用户将“安全及保险”列为选择用车软件的首要因素,而仅有5%的用户在意车辆品牌。悠游出行的实践值得借鉴:其APP内置“行程保险自动触发”功能,用户扫码开锁即默认投保,涵盖意外伤害与第三者责任险,保费由平台承担。

数据隐私的博弈则更复杂。杭州萧山机场的“刷脸登机”系统曾引发争议,尽管其将登机效率提升40%,但人脸信息的存储与使用边界仍不明确。欧盟《人工智能法案》要求共享出行企业必须公开算法决策逻辑,而国内相关标准尚在制定中。

未来出行:如何让“一键解锁”真正普惠大众?

智能扫码用车软件一键解锁城市畅享出行新体验的愿景,需要用户、企业与的共同行动:

1. 用户层面:优先选择支持“信用免押金”和动态调度的平台(如蜜蜂出行、青桔单车),减少资金风险;

2. 企业层面:优化技术细节,例如为老年用户增加语音导航功能,或为山区城市开发离线扫码模式;

3. 层面:加快制定数据安全标准,推广“车路云一体化”基础设施(如广州的智能路侧系统),降低管理成本。

从扫码解锁到智慧出行,技术的温度不在于颠覆,而在于解决真实需求。正如北京亦庄的自动驾驶出租车不再需要司机,却依然保留“下车鸣笛提醒”的人性化设计——或许,这才是未来城市出行的终极答案。